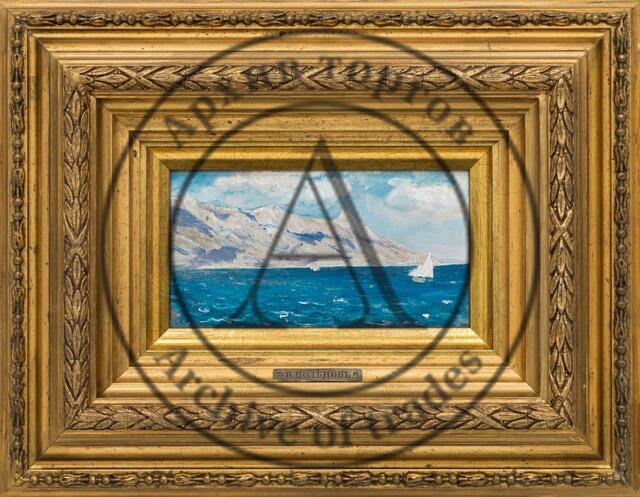

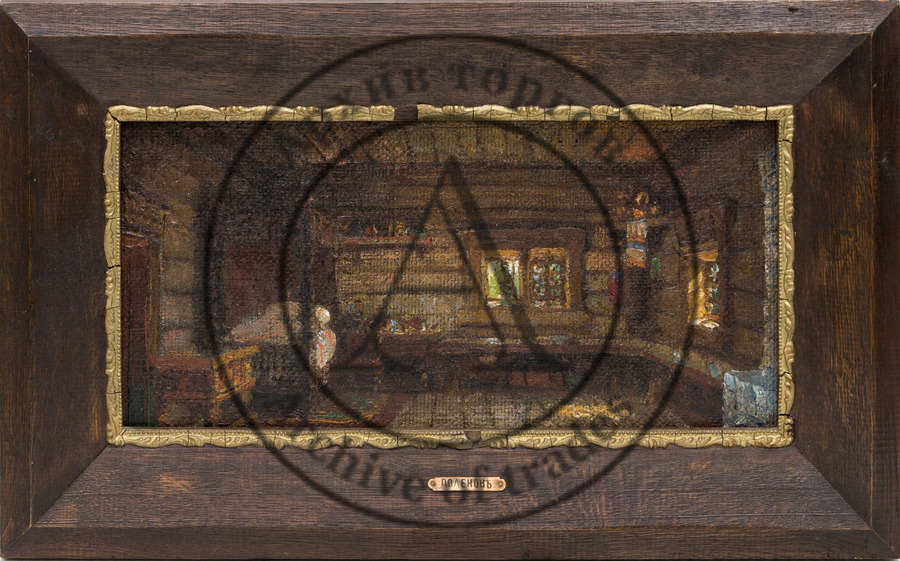

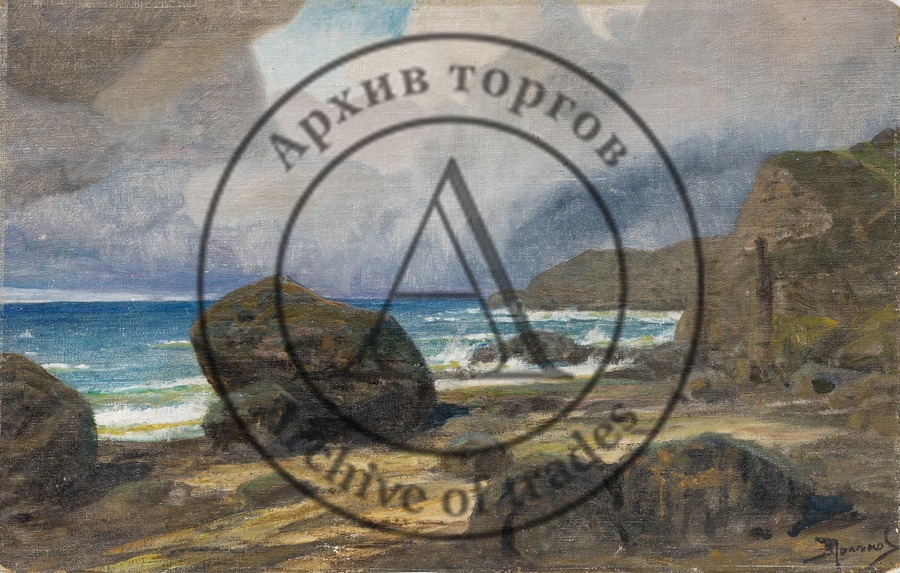

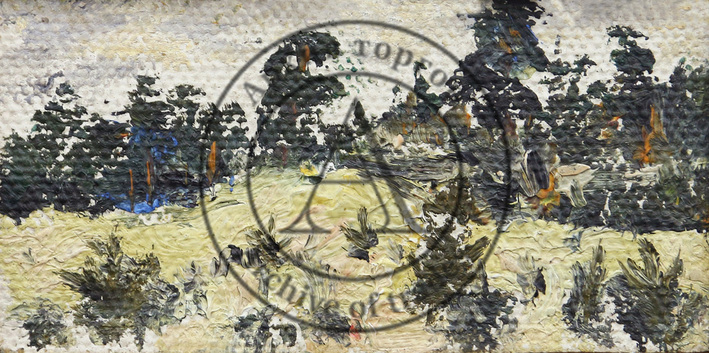

Поленов Василий Дмитриевич

| Годы жизни: | 1844 - 1927 |

| Категория: | Художник |

Василий Дмитриевич Поленов

Василий Дмитриевич Поленов (1844–1927) — выдающийся русский живописец, педагог, театральный художник и архитектор. Он вошёл в историю как мастер светлого реалистического пейзажа, автор библейских полотен и основатель культурного центра в усадьбе Борок. Кроме того, Поленов оказал заметное влияние на художественное образование и просветительство в России.

Происхождение и образование

Поленов родился 1 июня 1844 года в Санкт-Петербурге в интеллигентной и культурной семье. Его отец был историком, археологом и юристом, а мать — писательницей и художницей. Именно она привила сыну любовь к искусству. Сначала Василий обучался в гимназии, затем окончил юридический факультет Петербургского университета. Параллельно он учился в Императорской Академии художеств под руководством П. П. Чистякова. Уже в 1871 году за полотно «Христос воскрешает дочь Иаира» получил Большую золотую медаль и право на пенсионерскую поездку за границу.

Формирование стиля и европейские путешествия

В 1870-х годах художник совершил поездки по Франции, Италии и Германии. Там он активно работал, писал картины на исторические и религиозные темы. Одной из самых известных стала «Арест гугенотки» (1875), за которую он был удостоен звания академика. Благодаря впечатлениям от Европы его стиль постепенно эволюционировал от академизма к живому наблюдению за природой и повседневностью.

Вклад в движение передвижников

В 1878 году Поленов присоединился к Товариществу передвижных художественных выставок. Его участие в этом движении совпало с новым этапом в творчестве. В том же году он создал картину «Московский дворик», ставшую одним из первых примеров лирического пейзажа в русской живописи. Позже он развил это направление в работах «Бабушкин сад», «Заросший пруд» и «Золотая осень». Таким образом, художник смог объединить эмоциональную выразительность с натурной точностью.

Библейский цикл

Поездка на Ближний Восток в 1881 году вдохновила художника на создание цикла «Из жизни Христа». Центральное место в нём заняла картина «Христос и грешница» (1887). Вместо традиционной иконографической схемы Поленов стремился передать подлинную человечность евангельских сюжетов. Благодаря этому его работы получили признание как в России, так и за рубежом.

Усадьба Борок и просветительская миссия

В 1890 году Василий Дмитриевич обосновался в усадьбе Борок на берегу Оки. Там он построил дом-мастерскую, открыл народный театр и организовал музей для местных крестьян. Усадьба стала не только местом творчества, но и очагом культуры, доступной для простого народа. Более того, Поленов активно поддерживал юные таланты, обучал детей и вдохновлял окружающих на развитие через искусство.

Педагогическая и театральная деятельность

С 1882 по 1895 год художник преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Его учениками стали такие мастера, как Исаак Левитан, Константин Коровин, Александр Головин. Кроме живописи, он активно работал в театре: разрабатывал декорации и сценические решения, стремясь к исторической достоверности и живописной выразительности. Таким образом, он стал одним из первых профессиональных сценографов в России.

Поздние годы и признание

Несмотря на перемены после революции, Поленов не утратил творческой энергии. Он продолжал писать пейзажи и евангельские сцены. В 1926 году художнику было присвоено почётное звание Народного художника РСФСР. Через год, 18 июля 1927 года, он скончался в своей усадьбе. Его творческое и культурное наследие стало достоянием нации.

Известные произведения

- «Московский дворик» (1878)

- «Бабушкин сад» (1879)

- «Христос и грешница» (1887)

- «Заросший пруд» (1880-е)

- «Золотая осень» (1893)

- «На горе» (1900)

Значение

Поленов внёс уникальный вклад в русское искусство. Он стал родоначальником «интимного пейзажа», объединив свет, природу и личное восприятие. Его картины, преподавательская работа и просветительская деятельность помогли изменить представление о роли художника в обществе. Благодаря ему живопись приблизилась к человеку — как в образе, так и в смысле.